시골 생활의 작은 불편, 큰 행복

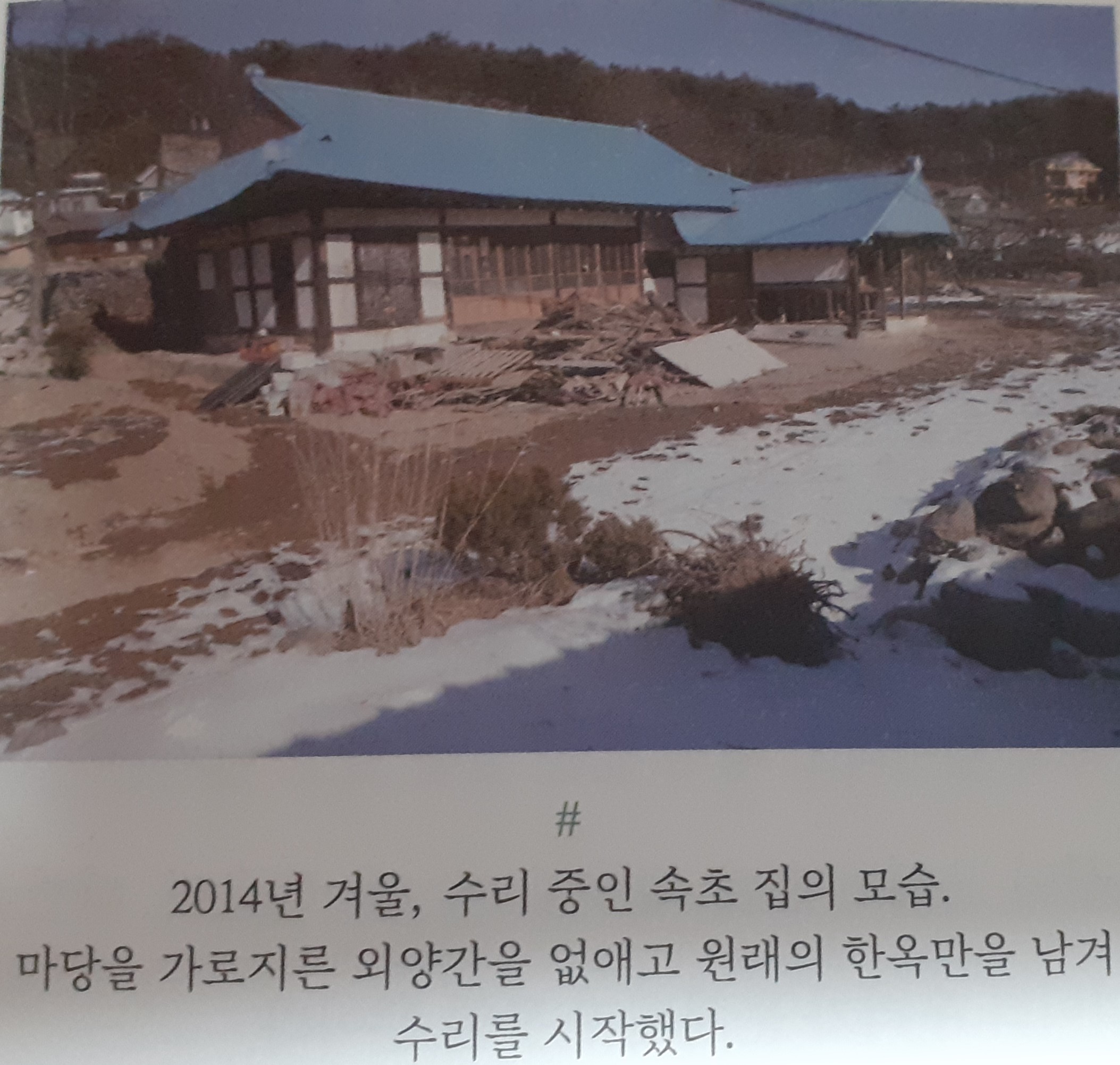

지금 사는 속초 집은 오래된 한옥이다. 지난해 전체를 수리하면서 사랑방 하나는 여전히 불을 때는 아궁이로 남겨두었는데, 아궁이에 불을 넣으면 방바닥이 지글지글 끓어올라 찜질방이 따로 없이 좋았다. 그런데 아궁이가 결국 문제를 일으켰다. 오래된 구들 어딘가가 무너졌는지 이듬해 봄부터는 불을 때면 연기가 굴뚝으로 빠져나오지 않고 아궁이 입구로 다시 흘러나왔다. 아궁이를 살리려면 바닥을 뜯어내고 구들을 다시 놓아야 했다. 구들을 고치는 데 드는 비용도 비용이지만, 구들을 놓을 수 있는 사람을 찾는 일이 더 힘들었다. 수요가 없다 보니 이 기술을 가진 분들이 전업하신 데다 남아 계신 분들은 연세가 너무 많으셨다. 직접 하지 않고서는 아궁이를 보존할 방법이 없었다. 결국 남편이 수소문 끝에 평창에 위치한 구들 놓는 법을 가르치는 학교에 다녔다.

시골집을 방문한 사람들 대부분은 참 좋다고 감탄한다. 하지만 곧 이런 질문이 쏟아진다.

"그런데 마당이 이렇게 넓으면 할 일이 너무 많겠어요?"

"집이 오래됐는데 춥지는 않나요?"

"아무래도 단독주택에서 살려면 많이 불편하죠?"

여기에 대한 내 대답은 한결같다.

"아무래도 일이 많죠. 단열이 잘 안 돼 춥고, 청소하기도 불편하고요.“

그러고 나면 사람들은 '이런 고생을 하며 사는구나' 하며 힘겹게 바라본다.

그런데 나는 시골 생활의 불편함이 도시에서 겪는 일보다 낫다. 도시에 살았던 16년 동안 나는 매일 출퇴근길에서 차들이 내뿜는 매연 탓에 창문도 열지 못하고 지끈거리는 머리를 만져댔다. 이럴 땐 그냥 누가 툭 하고 건드리기만 해도 화가 치솟았다. 어쩌다 퇴근이 늦어지면 아파트 주차장은 이미 빈틈이 없었다. 대체 차를 어디에 대고 들어가야 하는 건지 주차장을 서너 바퀴씩 돌 때면 한숨이 폭폭 나왔다. 간단하게 파 한 뿌리 사 오면 될 일인데, 차를 몰고 대형 슈퍼마켓으로 들어가 넓은 매장 안에서 파를 고르고 줄 서서 계산을 마칠 때면 동네 슈퍼가 사라진 게 가슴 아플 지경이었다. 햇볕 좋은 날, 이불 빨래를 해도 널어둘 곳이 없어 집 안에 건조대를 펴야할 때도 짜증이 났다.

언젠가 아파트 엘리베이터에 이런 경고 문구가 붙었다

“1동 베란다에서 생선 말리시는 분! 냄새가 난다고 신고가 들어왔으니 걷어주세요!” 나 역시도 누가 아파트에서 생선을 다 말릴까 싶었지만, 햇볕에 말린 민어나 굴비가 얼마나 맛있는지를 생각해보면 이해 못 할 일도 아니다.

도시의 생활이라고 편리하기만 할까? 나는 도시의 삶이, 시골에서 낙엽을 쓸고 아궁이의 불을 때고 고추를 따고 말리는 일보다 휠씬 불편하고 힘겹다.

'손톱으로 툭 튀기면/ 쨍하고 금이 갈 듯/ 새파랗게 고인 물이/ 만지면 출렁일 듯/ 저렇게 청정무구를 드리우고 있건만" 이희승 시인의 '벽공(碧空)'의 시에서와 같은 하늘을 우리는 얼마나 보고 살아갈까? 가을 햇살이 더 청명할 수 없을 정도로 맑고 푸르다. 시골이기에 가능한 하늘이다.

모든 사람이 저마다의 모양대로 사는 것처럼 시골의 삶이 더 좋다고 말하는 것은 아니다. 다만 꼭 도시에서 살지 않아도 되는 사람들도 있다. 인구의 절반이 서울 수도권에 모여 살고 그 가운데 80%이상은 공동주택에서 생활한다. 굳이이, 인구가 몰려서 생기는 단점을 구구절절 읊을 필요는 없을 것이다.

익숙하지 않은 시골 삶에 막연히 겁이 난다면 살다 보면 살아질 일이라고, 불편하고 힘들어서라면 가지 판단의 문제일 뿐이라고 말하고 싶다. 진정으로 내가 추구하는 삶의 질은 어디에 있는지, 흐린 하늘 밑에서 내가 보는 하늘색이 정말 이러할지, 한 번쯤은 꼭 다시 생각해볼 일이다.

< 2 >

옹이는 힐링이다

나무는 가지가 병들거나 다른 가지와 부딪혀 손상을 입으면 스스로 가지를 잘라낸다. 잘려나간 자리에 생기는 것이 바로 '옹이'다. 인간이 개발한 가지치기 방법은 식물의 노하우를 그대로 전수받은 것이다. 가지치기할 때 가장 유념해야 할 사항은 정확한 위치를 잘라내는 것이다. 가지의 끝자락이 많이 남도록 길게 자르는 것은 좋지 않다. 너무 바짝 잘라도 본체 줄기에 손상을 가져와 나무 전체가 건강하게 자라지 못한다. 나무는 이 위치를 정확하게 알고 있다. 본줄기와 잔가지 사이, 볼록하게 띠를 두른 듯 도드라져 보이는 연결 부위에서 정확히 가지를 끊어낸다. 과학적으로는 이 도드라진 부분에서 상처를 아물게 하는 화학 성분이 만들어져 잘린 부분을 감싸 나무를 치유한다.

옹이가 딱딱해지는 이유는 상처 부위를 외부로부터 차단하기 위해서다. 병충해에 노출되거나 비바람이 들어가지 못하도록 밀봉하듯 똘똘 뭉쳐놓는다. 딱딱한 옹이를 끌어 안고 있다는 건 나무엔 고통이다. 옹이 주변의 나이테가 유난히 뒤틀리고 불규칙한 것도 이 때문이다. 나무에는 옹이가 아프고 불편하지만, 옹이가 잘 형성됐다는건 완전히 치유됐다는 걸 의미한다.

나는 운동을 그리 즐기는 사람은 아니지만, 등산만큼은 1년에 몇 번씩 잊지 않는다. 오르고 내려오는 길에 잠시 쉬는 짬이 생기면 주변에 늘어선 나무를 찬찬히 살펴본다. 그런데 놀랍게도 어떤 나무도 성한 데가 없이 온통 상처투성이란 걸 금방 알게 된다. 태풍에 상처를 입어 가지의 반을 잃어버린 나무, 더덕더덕 옹이를 끌어안고 있는 나무, 기울어져 어쩔 수 없이 뒤틀린 나무 생각해보면 모든 나무가 저마다의 시련을 끌어안고 산다는 거다.

여름의 한복판, 내게도 해마다 되살아나는 아픈 상처가 있다. 시간이 잘 흘러가 주었고, 이제 잘 아물어 딱딱하게 굳어졌다고 생각하는데도 이때가 되면 마음이 먹먹해지고 조금씩 저려온다. 하지만 이제는 그게 내 마음에 생긴 옹이라는 것을 잘 안다. 작년 태풍에 쓰러져 죽은 줄 알았던 나무들도 잔가지를 끊어내고 올해 다시 잘 살아내듯 우리 삶도 그러하지 않으려나.

오경아 / ‘안아주는 정원’중에서

'어떻게 살 것인가?' 카테고리의 다른 글

| 때로는 죽음도 희망이 된다 (0) | 2021.01.29 |

|---|---|

| 나는 버킷리스트 같은 건 쓰지 않으련다 (0) | 2020.10.09 |

| 변하는 것을 매일 세 가지 찾아내자 (0) | 2020.08.07 |

| 살아 있다는 것, 고통을 느낀다는 것 (0) | 2020.08.03 |

| 묘비명 (0) | 2020.05.07 |