(...생략...)

2011년 전 세계를 떠들썩하게 만든 ‘월스트리트 점령 시위’의 슬로건은 “1% 대 99% 사회” “우리는 99%다” “탐욕스러운 기업과 부자에게 세금을!” 등이었다. 이 시위는 전 세계로 번져 나갔고, 한국에서도 “1%에 맞서는 99% 분노” “1%에게 세금을, 99%에게 복지를” 등과 같은 슬로건을 내세운 시위가 벌어졌다.

그런데 과연 ‘1% 대 99% 사회’라는 프레임은 옳은가?

‘1% 대 99% 사회’ 프레임의 폐해

영국 출신 미국 경제학자 리처드 리브스의 <20 대 80의 사회>는 이 프레임에 강한 의문을 제기하는 책이다. 리브스는 ‘월스트리트 점령 시위’에 참여한 사람 중 3분의 1 이상이 연 소득 10만달러가 넘었다는 점, 그리고 2015년 1월 말 오바마 행정부의 세제 개혁안이 당시 민주당 하원 원내대표였던 낸시 펠로시 등의 강력한 반대로 죽었다는 점을 지적했다. 그 세제 개혁안은 상위 20%에 속하는 중상류층에게 불리한 것이었다.

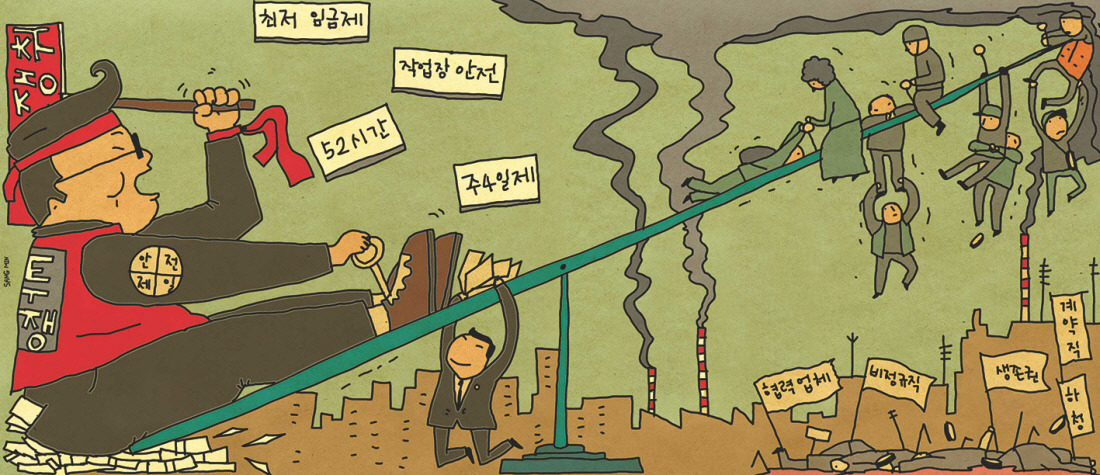

민주당 내에서 강경한 진보 노선을 걸어온 펠로시가 그랬다는 게 흥미롭다. 그런데 상위 20%의 기득권을 유지하면서 최상위 1%만 문제 삼는 것으로 극심한 불평등 문제를 해결할 수 있을까? 이 질문은 미국보다는 오히려 한국에 더 절박하다. <불평등의 세대>의 저자인 서강대 교수 이철승의 말을 빌리자면, “지금 우리 사회는 정규직 노조와 자본이 연대해서 하청과 비정규직을 착취하는 구조”이기 때문이다. 여야는 늘 불구대천의 원수처럼 싸우지만, 한겨레의 이틀 전 사설 제목처럼 “민생은 온데간데없고 고소득층 감세 협치하는 여야”가 아닌가.

더 평등지향적이어야 할 민주당은 미국 민주당의 “1% 대 99% 사회” 노선을 흉내 내고 있다. 늘 1%만 문제 삼으면서 20%에 속하는 대기업 정규직의 이익을 증진시키는 일에 여념이 없다. 민주당이 진보적 정책인 것처럼 추진했거나 추진하려 하는 최저임금제, 주 52시간제, 주 4일제 등은 과연 누구를 위한 것일까?

홍기빈은 “상대적으로 유리한 위치에 있는 주로 상위 20%를 더욱 윤택하게 해주는 것들”을 “과연 진보적인 사회 정책”이라고 부를 수 있느냐며 “‘주 4일제’ 제안은 우리의 현실을 도외시한 채 유럽이나 서구의 진보정책을 그대로 가져와 ‘쿨하게’ 보이는 데에 집착하는 우리 진보 진영의 버릇이 나타난 예라고 볼 수도 있다”고 했다. (...생략...)

대기업 정규직만 챙기는 진보도 진보라고 할 수 있는가? 그런데 묘한 건 진보 진영은 이런 문제 제기를 하면 과거 보수 세력이 써먹었던 색깔론으로 대응하는 경향이 있다는 점이다. ‘노동귀족’이란 말은 마르크스의 친구 엥겔스가 노동자 계급 내부의 특권층을 지적하기 위해 쓴 말이건만, 한국에선 이 말을 쓰면 ‘반노조’ 의식에 찌든 ‘수구꼴통’이나 ‘극우’로 간주되기 십상이다. 상위 20%의 기득권은 사실상 진보적 소통 채널마저 장악하고 있어서 다른 이야기를 하는 걸 어렵게 만든다. 이게 바로 ‘1 대 99의 사회’ 프레임의 산물이기도 하다.